【①話.簡単だけど大事なこと!】

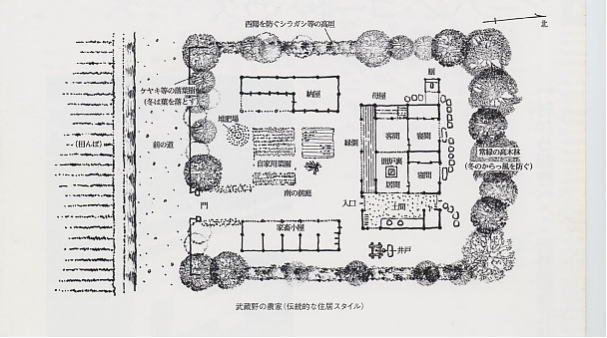

【②話.日本人の「庭」感覚のルーツ】

【③話.都市化する農村住宅・・・「家」を囲う「塀」】

【④話.塀のない家・・・オークパークの住宅】

【⑤話.「塀の家」と「フェンスの家」】

【⑥話.和風住宅の「塀」の内側は・・・】

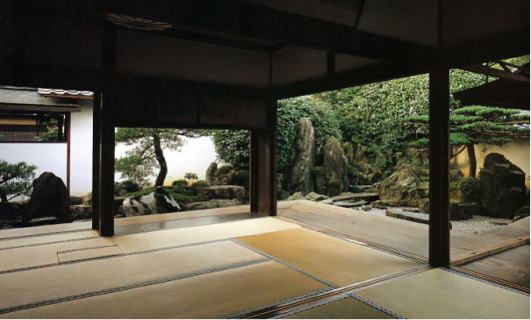

【⑦話.外の部屋?・・竜安寺/石庭】

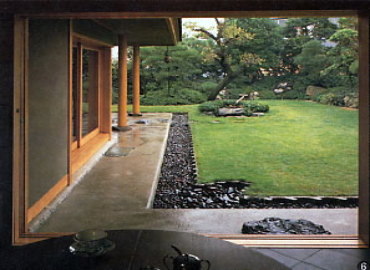

【⑧話.狭小の外の部屋?・・大自然を取り込む最小庭園・・坪庭】

【⑨話.現代の住宅・・・塀がフェンスになって来た!】

【①話.簡単だけど大事なこと!】

住宅を作り続けて30年・・・家づくりを始めた頃の、素朴な疑問から始まった私の建築論のお話です。

街を歩くと・・・・「家」本体には、いろいろな要望を注ぎ込んで造ったうと思える、かなり凝った作りの家であるのに、

「家」の外廻りは、まるであきらめてしまったような建て方の「家」が目立ちます。

「夢の庭付き一戸建て!!」・・・大金を掛けて新築するというのに・・・

一般の新築住宅に、「なかなかいいなあ」・・・と思える庭が無い。・・・何故だろう?

・・・・・いろいろ考えるうちに、あるとき「アレッ」と思うことに気づきました。

簡単だけど大事なこと!!

| 塀・・・と・・・フェンス |

庭・・・と・・・ガーデニング |

この似て非なるもの・・・この上の言葉の違いは何だろう?

簡単なことですが、私にとっては大事な疑問でした。

この十数年で・・・

「塀」が「フェンス」になってきた・・・同じ「囲い」なのに何処が違うの? |

「庭」が「ガーデニング」になってきた・・・同じ「庭」なのに何処が違うの? |

簡単に言うと左が漢字で右側がカタカナ?・・・ある意味で正解ですが・・・

この答えは私の建築創りの転機となりました。

私があれこれ考えた事をお話しいたします。